今日は避難基準づくりに関する現状の問題点と提言をまとめます。

■自治体の避難基準の問題点

以前も避難勧告などの基準について記事にしたことがありますが、日本の自治体が設定する避難勧告や避難指示の基準には、気象や河川の観点から見ると「これはちょっと」というものが少なからずあります。例えば、避難勧告などのタイミングに使うべきではない情報を利用していたり、あるいは根拠が不明瞭な雨量基準が一人歩きしていたりする例です(実例を含めた関連記事へのリンクはこちら)。

なぜそうしたことが起こるのでしょうか?

避難勧告などの基準作りを行うのは自治体の役目です。基準案作りに関わる職員が気象や水文に関する知識や経験を有していれば良いのですが、そうではない場合が少なくありません。基準作りの過程で専門家や専門機関からのインプットが十分に行われないと、結果として「これはちょっと」というものが出てきてしまう訳です。

■専門機関の協力・助言

この問題に対して、国も対策を練っています。

避難勧告などの判断基準の策定に当たっては、災害対策基本法に基づき、河川や気象などの専門機関に助言を得ることができる仕組みがあります。

内閣府防災担当が自治体向けに作成した「避難勧告等に関するガイドライン」でも、「避難勧告等の判断基準を設定する際は、これらの機関(注:河川管理者や気象官署など)の協力・助言を積極的に求める必要がある」としています(以下参照)。

■専門機関から知恵を借りる意義

専門機関への相談は、実務的に非常に重要な意味があります。

河川事務所が用意した過去事例のハイドログラフを見れば、水位の上昇過程がわかるので、それぞれの事例を比べながら危機的な状況の水位に達した時間の2-3時間前の水位を目安に避難基準を作ることになりました。

私たちだけで考えていたら、過去のハイドログラフをもとに検討を進めるという発想すら思い浮かびませんでした。河川の専門家は川の専門知識や情報を持っています。一方、町の防災担当は常日頃から住民と顔を合わせているので、避難に要する時間や呼びかけに要する時間などの知識があります。これらを合わせて実践的な基準を生み出すことができたと言えます。

■「できる」規定の落とし穴

ここまで避難勧告などの基準を作る時に「専門機関への協力・助言を求めること」の利点を述べてきました。

もう一度振り返って、災害対策基本法上の仕組みを見てみましょう。現状は専門機関に対して「協力・助言を求めることができる」という「できる」規定です。

果たしてそれで十分でしょうか。

「できる」規定の場合、自治体側がその必要がないと判断してしまえば専門機関の出番はありません。このため、専門機関のチェックが十分に入らない基準が生まれてしまう危険性を排除できません。

現実問題として、専門機関に確認した方がいいという発想自体が出てこない場合があります。実際、私が避難勧告の基準作りに携わった時には河川管理者には協議を行いましたが、気象台の現場レベルとのすり合わせは全く行いませんでした。すり合わせをしておいた方がよいという認識自体がなかったためです。

当時の町では担当部局の議論を経て「1時間に50mmを超える雨を観測したとき」に原則として避難勧告を出すことを決めました。今振り返ってみると、50mm/hという降雨が発生する確率や過去に災害が発生した時の雨量などを踏まえて、気象台と共に適切な基準を検討すべきではなかったかと思います。

避難勧告などの基準を作る際に専門機関との協議が義務付けられていたとしたら、上記の例のようなすり合わせの漏れという事態は起こりません。「できる」規定から一歩進め、「避難勧告等の基準を作る際には専門機関との協議を経なければならない」という「義務」規定に変える必要があるというのが私の意見です。

■今も続く問題

気象台の現場レベルとすり合わせを行わず、避難勧告などの基準を作ったは2001年のことです。その時代から15年以上経過した2018年の今でも専門機関とのすり合わせがなく基準が作られてしまう問題点は残っています。

2018年7月18日、橋田気象庁長官は定例記者会見で特別警報と避難基準との関係性ついて次のようなことを述べたと報道されました(引用元はこちら)。

「特別警報」が気象庁の意図しない形で使われる理由には、避難勧告等の基準作りのプロセスの中に専門機関である気象台が責任を持って関与する仕組みになっていないからです。

特別警報を基準値として使わないよう「特別警報の意味を周知」するだけでは不十分です。基準作りに専門機関を交えなければならないという仕組みにした方が、全国規模での徹底が可能です。

■国の政策への提言

国は今後、防災気象情報と避難情報のあり方を年内を目処に見直していきます。

菅官房長官は2018年7月11日の記者会見で、防災気象情報と自治体の避難情報のところがどうもしっくりと噛み合っていないという点を問題視しました(毎日新聞の記事より抜粋(こちら))。

避難勧告等の基準は、専門機関と自治体が協議して作りましょう。災害が迫った時には、専門機関は自治体の判断に必要な情報を集中的に伝え、自治体の意思決定を後押しします。基準作りを通じてあらかじめ専門機関と自治体の間で共通の土台ができているので、両者の間の非常時のコミュニケーションも円滑に進み、今よりも防災気象情報が生かされる世の中になるのではないでしょうか。

■自治体の避難基準の問題点

以前も避難勧告などの基準について記事にしたことがありますが、日本の自治体が設定する避難勧告や避難指示の基準には、気象や河川の観点から見ると「これはちょっと」というものが少なからずあります。例えば、避難勧告などのタイミングに使うべきではない情報を利用していたり、あるいは根拠が不明瞭な雨量基準が一人歩きしていたりする例です(実例を含めた関連記事へのリンクはこちら)。

なぜそうしたことが起こるのでしょうか?

避難勧告などの基準作りを行うのは自治体の役目です。基準案作りに関わる職員が気象や水文に関する知識や経験を有していれば良いのですが、そうではない場合が少なくありません。基準作りの過程で専門家や専門機関からのインプットが十分に行われないと、結果として「これはちょっと」というものが出てきてしまう訳です。

■専門機関の協力・助言

この問題に対して、国も対策を練っています。

避難勧告などの判断基準の策定に当たっては、災害対策基本法に基づき、河川や気象などの専門機関に助言を得ることができる仕組みがあります。

内閣府防災担当が自治体向けに作成した「避難勧告等に関するガイドライン」でも、「避難勧告等の判断基準を設定する際は、これらの機関(注:河川管理者や気象官署など)の協力・助言を積極的に求める必要がある」としています(以下参照)。

|

| 内閣府(防災担当)編 平成29年1月版 避難勧告等に関するガイドライン2(発令基準・防災体制編) より |

■専門機関から知恵を借りる意義

専門機関への相談は、実務的に非常に重要な意味があります。

私が防災担当として避難勧告や避難準備情報の基準作りを進めた時は、役場の職員だけで相談していても何も進まなかったので、河川管理者(国)から担当者2名を役場に招いて打ち合わせを行いました。

河川管理者の長が参加するような改まった会議ではなく、現場レベルの担当者と膝を突き合わせて考えた場です。結論とすると、1回の打ち合わせで水位に関する基準案が固まりました。

河川管理者の担当者は過去の出水状況を示すハイドログラフを何事例か持ってきてくれました。そして、避難の呼びかけや実際の避難に要する時間を私たちに問いかけました。私たちの希望は、危機的状況になる2-3時間前には住民に避難を呼びかけたいというものでした。河川管理者の長が参加するような改まった会議ではなく、現場レベルの担当者と膝を突き合わせて考えた場です。結論とすると、1回の打ち合わせで水位に関する基準案が固まりました。

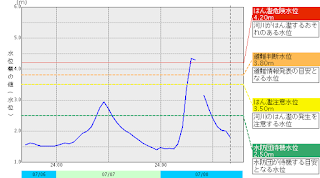

河川事務所が用意した過去事例のハイドログラフを見れば、水位の上昇過程がわかるので、それぞれの事例を比べながら危機的な状況の水位に達した時間の2-3時間前の水位を目安に避難基準を作ることになりました。

|

| ハイドログラフの例 |

■「できる」規定の落とし穴

ここまで避難勧告などの基準を作る時に「専門機関への協力・助言を求めること」の利点を述べてきました。

もう一度振り返って、災害対策基本法上の仕組みを見てみましょう。現状は専門機関に対して「協力・助言を求めることができる」という「できる」規定です。

果たしてそれで十分でしょうか。

「できる」規定の場合、自治体側がその必要がないと判断してしまえば専門機関の出番はありません。このため、専門機関のチェックが十分に入らない基準が生まれてしまう危険性を排除できません。

当時の町では担当部局の議論を経て「1時間に50mmを超える雨を観測したとき」に原則として避難勧告を出すことを決めました。今振り返ってみると、50mm/hという降雨が発生する確率や過去に災害が発生した時の雨量などを踏まえて、気象台と共に適切な基準を検討すべきではなかったかと思います。

避難勧告などの基準を作る際に専門機関との協議が義務付けられていたとしたら、上記の例のようなすり合わせの漏れという事態は起こりません。「できる」規定から一歩進め、「避難勧告等の基準を作る際には専門機関との協議を経なければならない」という「義務」規定に変える必要があるというのが私の意見です。

■今も続く問題

気象台の現場レベルとすり合わせを行わず、避難勧告などの基準を作ったは2001年のことです。その時代から15年以上経過した2018年の今でも専門機関とのすり合わせがなく基準が作られてしまう問題点は残っています。

2018年7月18日、橋田気象庁長官は定例記者会見で特別警報と避難基準との関係性ついて次のようなことを述べたと報道されました(引用元はこちら)。

橋田長官はまた、「特別警報は、ある意味で『最後通告』のようなもの」としたうえで、もし自治体が避難指示を出したり、住民が避難したりするタイミングに特別警報を待ってしまう傾向があるのなら、特別警報の意味をより周知していく必要があるとの考えを示しました。「特別警報を避難の基準に使うことがないように」というのが気象庁の主張です。

「特別警報」が気象庁の意図しない形で使われる理由には、避難勧告等の基準作りのプロセスの中に専門機関である気象台が責任を持って関与する仕組みになっていないからです。

特別警報を基準値として使わないよう「特別警報の意味を周知」するだけでは不十分です。基準作りに専門機関を交えなければならないという仕組みにした方が、全国規模での徹底が可能です。

■国の政策への提言

国は今後、防災気象情報と避難情報のあり方を年内を目処に見直していきます。

菅官房長官は2018年7月11日の記者会見で、防災気象情報と自治体の避難情報のところがどうもしっくりと噛み合っていないという点を問題視しました(毎日新聞の記事より抜粋(こちら))。

「従来とは桁違いの豪雨被害が繰り返し発生している。気象庁が発表する防災気象情報と自治体の避難情報の連携なども含め、検証していく必要がある」

この検証の議論がどう進むのかは注目していきたいと思いますが、避難勧告等の基準づくりの部分に焦点が当たることを期待しています。

気象庁が出す防災気象情報と自治体の避難情報が最初にクロスするのは、避難勧告等の基準づくりの部分です。専門機関から防災気象情報として伝えられた予測や警戒の情報をもとに住民に対して何をするかあらかじめ決めておくのが基準作りだからです。

その頭の部分がバラバラであれば、実際の運用に当たる尾の部分もバラバラとなるのはある意味当然です。最初から重なっていなければ、後で噛み合わせようとすること自体に無理が出るのです。また、後の部分での改善策を実施しても、最初の部分で重なっていない状態を放置すれば、付け焼き刃的な改善になってしまう可能性があります。

その頭の部分がバラバラであれば、実際の運用に当たる尾の部分もバラバラとなるのはある意味当然です。最初から重なっていなければ、後で噛み合わせようとすること自体に無理が出るのです。また、後の部分での改善策を実施しても、最初の部分で重なっていない状態を放置すれば、付け焼き刃的な改善になってしまう可能性があります。

防災気象情報と自治体の避難情報をリンクさせるには、避難勧告等の基準を作る際に専門機関との協議を義務づけることが必須です。

避難勧告等の基準は、専門機関と自治体が協議して作りましょう。災害が迫った時には、専門機関は自治体の判断に必要な情報を集中的に伝え、自治体の意思決定を後押しします。基準作りを通じてあらかじめ専門機関と自治体の間で共通の土台ができているので、両者の間の非常時のコミュニケーションも円滑に進み、今よりも防災気象情報が生かされる世の中になるのではないでしょうか。